为什么当代中青年群体“班味”越来越重

每天都觉得很累、没劲、没精神

这其中有很大一部分原因跟“久坐不动”有关

天天坐着不动

会引起人体内血液循环不良、代谢减缓

对小腿和脚部静脉血管产生较大压力

而血液循环减缓之后

人体器官供血不足

就容易出现头晕、乏力、易疲劳等症状

但这还不是最主要的

血液循环不良、代谢减缓

会逐渐使肌肉变得松弛无力

进而引发颈椎病、腰肌劳损、腰椎间盘突出

甚至是「肌少症」

说到肌少症不少人肯定会下意识认为

这是老年人才会得的疾病

是老年人容易跌倒的“祸根”

但实际上随着中青年群体生活习惯的改变

肌少症也逐渐“年轻化”

而这个疾病的核心就在于肌肉

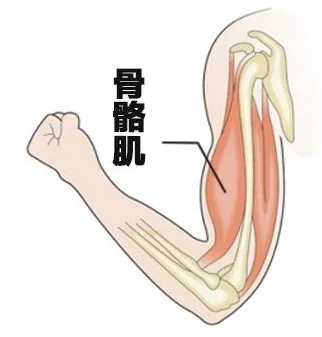

更准确的说法是「骨骼肌」

骨骼肌生长在人体的骨骼上

多由躯体运动神经支配

可以控制和带动人体骨骼及关节活动

这跟肌少症又有什么关系呢

众所周知万事万物都有“保鲜期”

骨骼肌也不例外

人体肌肉总量(含骨骼肌在内)受年龄的影响

在30-35岁左右会达到最高峰

一般维持5年就会逐渐萎缩

每10年流失约6%

到80岁时肌肉就可能会下降40%左右

这就是肌少症的“由来”

肌少症是指随着年龄的增长,骨骼肌出现了进行性下降,导致骨骼肌功能下降,甚至引起一系列不良事件,如跌倒、躯体功能下降、失能等。

肌肉组织中包含着大量的血管

会随着肌肉运动被挤压、放松

形成人体血液循环的一部分

一旦肌肉开始萎缩

其中血管同步萎缩 肌肉活动无力

被肌肉包裹的骨骼濡养不足

就会出现骨骼新陈代谢障碍 骨质疏松在所难免

此外骨骼肌还是糖代谢和糖元贮存的重要场所

当肌肉减少之后

胰岛素失去了“工位”、肌糖元也无处安放

这就会导致人体内糖代谢紊乱

进而引发糖尿病、心脑血管疾病等

肌少症分为原发性和继发性两种

原发性肌少症主要跟自然衰老有关

而继发性肌少症则与

内分泌功能变化、体力活动量下降

营养失衡、各种原发疾病、全身慢性炎症等因素有关

久坐少动:运动量过少可导致胰岛素抵抗和瘦组织(瘦组织是指除脂肪以外身体其他成分,肌肉是其中主要部分)丢失。

不当减肥、营养失衡:盲目节食或素食减肥,会使人体蛋白质得不到补充,为保障生命基础,人体使用肌肉蛋白作为代替,导致肌肉合成率下降,分解率上升,造成肌肉流失。

不管对于老年群体还是中青年群体来说

肌少症短期影响可能尚不明显

但随着时间的积累

其危害会逐渐增大甚至会致死

丧失行动能力:肌少症会使肌肉减少、力量下降,而越懒得运动肌肉就越少,肌肉越少就会越不想运动,恶性循环下去最终会导致行动能力丧失。

免疫功能受损:有研究表明,人体瘦组织减少10%会导致免疫力下降,感染风险增加;减少20%会导致伤口愈合减缓、皮肤变薄、人体虚弱;减少30%会导致难以坐立。

糖脂代谢紊乱:肌肉减少会导致人体胰岛素敏感度下降,造成胰岛素抵抗;还会影响人体体质平衡,降低基础代谢率,造成脂肪堆积和代谢紊乱。

死亡风险增加:肌肉力量的下降会增加心血管疾病、呼吸系统疾病、所有癌症的发病率和死亡率。

想要判断身边的长者或自己是否患有肌少症

可以通过以下几个问题进行自测

站起、坐下是否变得比之前更费力、用时更长?

最近行走速度是否有变慢,且容易疲劳?

从地面搬起或提起5kg左右的物品比较费力?

过去一年摔倒或跌倒次数是否大于3次?

将双手大拇指和食指圈成一个环,同时与小腿最粗处比较,如果小腿最粗处比指环细,则需要警惕肌少症。

对于肌少症来说

预防的效果更大于治疗

通过积极治疗原发疾病、运动干预、营养补充等

能延缓肌少症发病时间及疾病进展速度

运动干预包括有氧训练、抗阻训练和平衡训练

抗阻训练可以采用弹力带、哑铃等器械辅助

有氧运动有助于加强对抗阻训练的适应

可以选择慢走、高抬腿、骑单车等

平衡训练则可以选择

太极拳、五禽戏、八段锦等养生操

营养补充首先从改变膳食结构开始

建议可以选择地中海和日本膳食模式

这类膳食结构选用鱼类、禽类、蛋类

瘦肉、奶制品、豆制品等食物

能保证人体摄入充足的优质蛋白质

同时碳水化合物是神经系统的主要能源

对维持肌肉功能具有重要意义

地中海膳食模式:蔬菜、水果、全谷类、豆类、坚果摄入量较多;适量摄入奶制品、红酒和海产品;少量摄入肉类及其制品。食物加工程度较低。

日本膳食模式:大米、鱼类、贝类、绿色和黄色蔬菜等食物摄入较多,牛肉、猪肉、咖啡摄入较少。

戒烟限酒

建议一天摄入的酒精不超过15g

酒精容易破坏肠道微生态平衡诱发肌少症

香烟会损伤口腔健康 容易使人体处于炎症状态

进而导致肌肉量下降和功能丧失

添加营养补充剂

当通过膳食摄入的蛋白质及能量不足时

可适当添加蛋白质、维生素、微量元素等营养补充剂

另外需要注意的是

肥胖、肝硬化、肾病、吞咽障碍等人群

合并有肌少症时

运动干预及营养补充的方案不能一概而论

应该在专科医生指导下

根据合并疾病的特点进行科学调整

避免进一步加重病情