脑卒中后存在吞咽障碍应如何安全进食?

日期:2025-08-14 信息来源:

吞咽是我们每个人

提取食物、补充能量、维系生命

不可或缺的动作

正常情况下

吞咽是自然且毫不费力的

然而

对于脑卒中患者而言

却是一件费力的事情

你知道

什么是

脑卒中后吞咽障碍吗?

由于脑卒中的疾病原因,下颌、双唇、舌、软腭、咽喉、食管等器官结构和(或)功能受损,不能安全、有效地把食物从口腔输送到胃内的过程,就叫作脑卒中后吞咽障碍。

进食时食物从口角漏出、饮水或进食呛咳、吞咽后的清嗓动作等为明显症状;吃得慢、吃得少、不会咽等也是脑卒中后吞咽障碍的表现,需要及时给予识别与处理。

轻度吞咽障碍人群不一定必须留置胃管,可通过加强进食前、中、后的护理实现安全进食。

那怎样吃才安全呢?

脑卒中后吞咽障碍护理要点:正确的进食方法、得心应手的餐具。

汤勺:一般采用容量约5-10ml、边缘钝厚、长粗柄的汤勺,便于准确放置食物及控制每勺食物量,不会损伤口腔粘膜。

碗:选择广口平底碗或边缘倾斜的盘子等。必要时可在碗底放置防滑垫,避免舀食物时碰翻碗具。

杯子:选切口杯等杯口不会触到患者鼻部的杯子,避免因后仰饮水而误吸。

吸管:若需用吸管,吸口部分应改良。如在吸口或注射器上加上吸管等,慎重调整一口量。也可以采用柔软的容器,挤压出其中的食物。

进食前准备

比如协助如厕、清洁口腔、清洗双手,若有需要者,可佩戴假牙方便咀嚼、戴眼镜以便看清食物、戴围兜避免食物弄脏衣物等,还需告知进食者准备进食,做好心理准备。

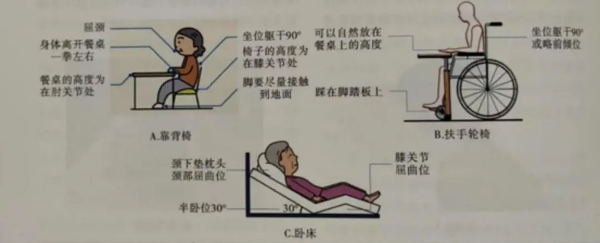

选择合适的体位:

不能坐位的患者可采用床上卧位,一般至少取躯干30度仰卧位,头部前屈,偏瘫侧肩部以枕垫起,喂食者位于患者肢体正常的一侧

对于身体控制良好的患者采用坐位进食,进食时双脚平稳接触地面,双膝关节屈曲90度,躯干挺直,前方放一个高度适宜的餐桌,双上肢自然放于桌面,食物放于桌上,让患者视觉能看到食物,以使食物的色香味促使患者食欲。

进食环境:

应尽可能尊重患者的饮食文化。进食的环境要安静、舒适,进餐时不要大声说话,让患者尽量保持轻松、愉快的心情,以促进食欲,减少呛咳,增加进食的安全性。

进食过程中不要催促进食者,以免因着急引起呛咳。

食物选择

食物的质地应根据吞咽障碍的程度,进食顺序是先糊状食物,吞咽功能明显改善后逐渐过渡到软饭等食物,最后可进食普通食物和液体食物。容易吞咽的食物应符合以下要求:

密度均一;

黏性适当、不宜松散;

有一定硬度,通过食管时易变形且很少在粘膜上残留;

稠的食物比稀的安全,因为它能较满意地刺激触、压觉和唾液分泌,使吞咽变得容易;

还要兼顾食物的色、香、味及温度等。

进食中关注

一口量:一般人正常每口量:稀液体1-20ml;果酱或布丁5-7ml;浓稠泥状食物3-5ml;肉团平均2ml。先以少量试之(稀液体1-4ml),后酌情增加。

进食速度:为减少误吸的危险, 喂食速度不可过快,前一口完全咽下后再进食下一口,避免2次食物重叠入口的现象。

脑卒中患者选择肢体正常的一侧进行喂食,更容易将食物咽下,避免食物残留口腔。

食物在口中的位置:把食物放在肢体正常的一侧的舌后部或峡部,这样有利于食物的吞咽。

给吞咽障碍人群喂食时要耐心,多鼓励;出现意识不清、疲倦、不合作的,立即停止进食。

进食后处理

进食后要漱口,家属一定要检查患者口腔是否有食物残留,保持口腔清洁。可做空吞咽动作。

餐后应让患者在舒适位置,坐位或半卧位休息至少30-40分钟,不能立即躺下。

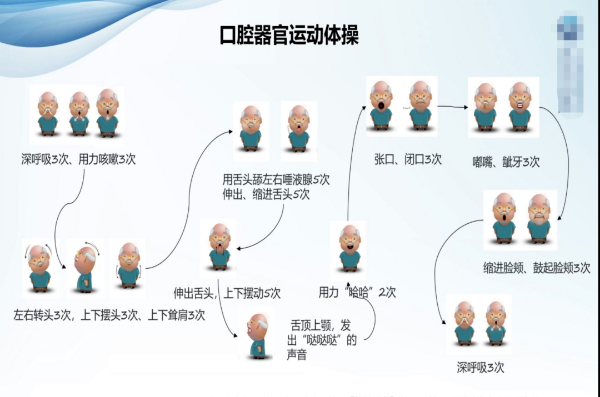

每日进行口腔锻炼,改善吞咽功能

神经内科简介

科室概况

神经内科以脑血管病为主要发展方向,涉及脑血管病规范化治疗、脑梗死的超早期静脉溶栓、脑血管的支架治疗,脑血管病的筛查和预防,是神经内科缺血性脑血管病介入专科联盟单位、深圳市急性脑卒中医疗救治定点单位。拥有医疗、护理团队计43人。其中主任医师1人,副主任医师1人,主治医师7人,硕士研究生5人。神经系统疾病主要包括:脑血管病(脑梗塞、出血、颅内脑梗)头痛、失眠、眩晕症、神经衰弱、周围神经病、肌肉病、自主神经病等,脑卒中筛查相关疾病:高血压、高血脂、糖尿病。

张涛

站在患者的角度思考,朝着家属的期望努力

神经内科主任丨学科带头人丨主任医师

硕士研究生丨硕士生导师

教授丨宝安区高层次人才

【社会任职】

广东省中医药学会卒中专业委员会常务委员

广东省基层医药学会神经内科专业委员会常务委员

深圳市卒中学会神经介入分会常务委员

宁夏医科大学和北方民族大学教授

中国中西医结合学会神经科专业委员会青年委员

宁夏脑卒中介入分会副主任委员

宁夏脑卒中联盟专家委员会委员

宁夏卒中学会血管性认知障碍分会委员

宁夏康复协会理事

【学术经历】

先后在北京大学第一临床学院、北京协和医院进修神经内科,在北京宣武医院介入研修学院进修神经介入。

【擅长】

神经内科常见病、多发病及疑难病症的诊治,致力于脑血管病的筛查和防治工作,在缺血性脑血管病的介入诊断和治疗有丰富的临床诊治经验。

向下滑动查看更多

责编/宣教科 邹志雁

审校/宣教科 郑涵

编辑/宣教科 赵铁钢

校对/神经内科 郑涵

来源/神经内科 杜婷婷