![]() 服务热线

服务热线

0755-27785794

![]() 服务热线

服务热线

0755-27785794

4月26日“全国疟疾日”知识宣传

说起屠呦呦-你会想到什么?

第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家

第一位获得诺贝尔生理医学奖的华人科学家

国家最高科学技术奖首位女性科学家获得者

20世纪最伟大科学家之一...

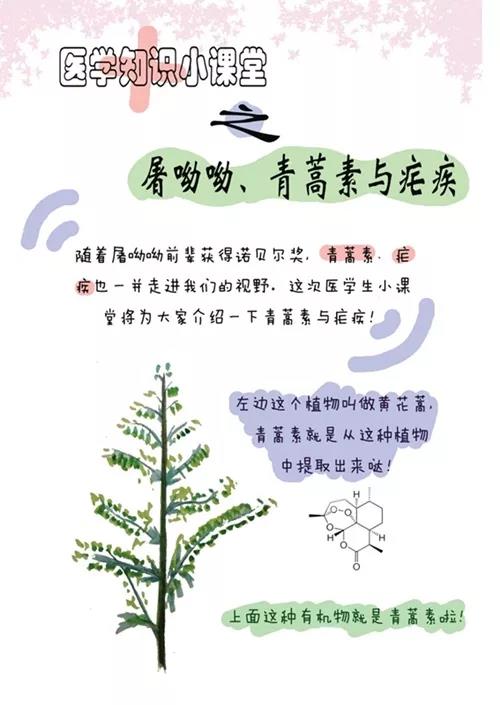

我们都知道,屠呦呦是因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获诺贝尔生理学或医学奖,为人类治疗和控制这一重大寄生虫类传染病做出了革命性的贡献。今天我们就来谈谈疟疾的前世今生。

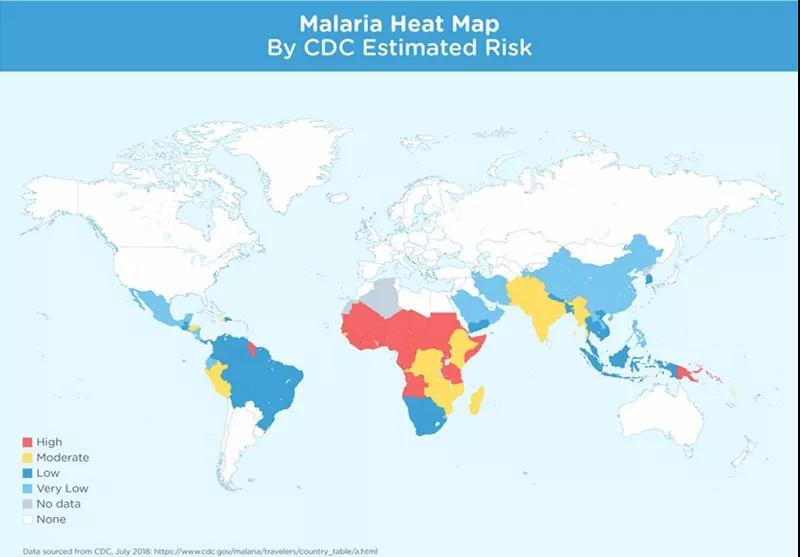

疟疾,起源于非洲,几乎传遍全世界。在历史上,疟疾是最为流行而凶险的传染病,不单严重危害着人类健康甚至在很大程度上改变了人类历史的演进方向。至今,在全球范围内,疟疾仍然是危害人类健康的三大传染病之一。

4月25日和26日,分别是国际和中国防治疟疾日,让我们一起回顾一下人类疟疾流行、发现和抗击史,铭记历史,鉴古知来。

古往:疟疾的发现与抗疟历史

古往:疟疾的发现与抗疟历史

早在3000多年前,中国的殷商时期,西方古罗马时期,人类就有关于疟疾的文字记载,但是人们并不知道疟疾是什么东西,从何而来又因何而去,因此东方人称之为“瘴疠”,西方人称之为“malaria”(坏空气的意思)。

19世纪中叶,西班牙传教士从金鸡纳树皮中提取了奎宁用于治疗疟疾。19世纪末,法国军医拉维兰和英国军医罗斯通过显微镜发现了红细胞中的疟原虫及其传播媒介按蚊,至此困扰人类几千年的谜底始被揭开。

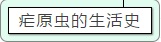

那么疟疾的发病究竟是怎么来的呢?就是它-疟原虫。

专业版介绍

按蚊叮咬人体,疟原虫子孢子随血流进入肝细胞,在肝细胞中增殖形成的裂殖子涨破肝细胞进入血液,裂殖子进入红细胞中增殖,经过环状体-滋养体-裂殖体-裂殖子,大量红细胞被破坏,裂殖子、疟色素、代谢产物等进入血液引起人体发冷发热等症状。少部分裂殖子再次进入红细胞发育形成雌雄配子体,导致吸血按蚊感染疟原虫。

太专业不看版:

20世纪初,德国人和美国人先后通过人工合成氯喹、伯氨喹、乙胺嘧啶等药物治疗疟疾,并发明了DDT用于控制媒介按蚊,一度使全球疟疾的发病得到了有效的控制。可惜好景不长,科学家发现DDT的环境污染和生物富集作用对其他生物造成毁灭性打击,同时疟原虫对最常用的氯喹产生了抗药性,抗氯喹的恶性疟疾面临无药可治的境地。

20世纪中后期,我国科学家屠呦呦临危受命从大量中医典籍中重新找到了治疗疟疾的有效成分青蒿素,其后中国科学家们又在青蒿素的基础开发出青蒿琥酯、蒿甲醚、双氢青蒿素等系列抗疟药物。青蒿素类药物高效低毒,加上溴氰菊酯和蚊帐的使用,重新点燃了人类消灭疟疾的希望之光。

今来:疟疾的流行现状与抗疟之路

今来:疟疾的流行现状与抗疟之路

解放前,境况悲惨。我国南方地区疟疾流行区分布广,发病率高,间日疟、恶性疟、三日疟、混合疟均有存在,许多地方都流传着“六月谷子黄,北寒鬼上床,十有九人病,无人送药汤”歌谣。

解放后,我国发生过两次疟疾大流行。20世纪50年代,建国初期,全国疟疾流行的区县达1829个,约占当时区县数的80%,每年发病人数最高时可以达到3000万以上,死亡率约1%。20世纪80年代,改革开放初期,国内疟疾再次爆发流行,深圳情况尤为严重,省、市启动联防联控机制,定期随访、送药上门等措施...40多年后,深圳市疟疾疫情逐渐得到控制,2008年宝安区报告最后1例本地感染病例。

图:深圳市宝安区消除疟疾考核验收工作

2010年,我国与联合国签署了千年发展目标,向世界卫生组织亚太区承诺到2020年实现消除疟疾目标,意味着消除疟疾工作开启了。2017年,我国首次实现全年无本地感染疟疾病例报告。

新时代抗疟之路

新时代抗疟之路

进入21世纪,我国疟疾发病率已经降至很低水平,病例来源主要是境外输入性病例,而深圳因其独特的地理位置,境外输入疟疾病例的风险相比其他城市更高高,再加上疟疾传播力强,容易反复,让疾控人一点都不敢松懈。

当前疟疾防控面临的三座大山是:一是居民境外活动频繁,而疟防知识及自我保护能力不够;二是医疗机构诊容易漏诊和误诊,重症救治能力不强;三是传疟按蚊在珠三角周边县市分布广泛,传播实力雄厚。

但是办法总比困难多:我们要加强输入性疟疾的防控,重点在于做好赴非洲、东南亚等疟疾流行区人员的谆谆教导,想尽办法及时发现出境回国人员疟疾病例、积极治疗,力争疟疾不再危害人民群众身体健康和生命安全,力争实现2020年消除疟疾的国家目标!

注:部分图片和视频来源于网络,侵删。

作者:黄振宇

审核:陆碧茹

编辑:钟淑萍